原标题:中国影院往事:180天的重逢,115年的流变

图片来源:Pexels

文|RET睿意德商业地产

“你好,影院!”

三天前,人民日报评论部的这句问候,道出了电影人、商业地产人与更多普通大众的心声。

180天的等待后,人们终于迎回了影院。对于很多人来说,这是一种奇妙的感觉,似乎是与老友的重聚,与真实生活的重新连线。

作为社会空间的影院,也许正因此种特质,而具有物理性的存在意义和商业性的市场价值。

而在业界的视角,无论复工能否带来复苏,我们都已经在思考,影院业态还将走向何方?商业地产与影院,还将如何共生共处?

本期,我们详述历史、略谈商业,从中国影院的过去,寻找关于未来的发现。

引领新兴商圈的萌芽

在中国,影院与商业空间相伴而生。

1905年,俄籍建筑师潘·瓦·科勃采夫在有“东方莫斯科”之称的哈尔滨,创建伊留季昂电影院。这被认为是中国历史上的第一座电影院。

两年后,北京东长安街北,有外商开办了京城第一家电影院——平安电影公司。彼时,该影院有200个座位,装修考究、设备完善,但只对外国人开放。

1913年,有商人“因见大栅栏大观楼商业萧条,特集合股本多金将该楼内容改造,白天演唱女落,晚间试验电影”。前门大观楼影楼自当年7月开始营业,生意异常发达。

还在无声时代的中国电影业,自此进入一段快速生根发芽的时期。有数据显示,到1920年代中期,除港澳台地区,国内电影院总数已超过140家,其中北京约13家,哈尔滨、天津、汉口各有10余家。美国商务部当时的统计结果则显示,中国18个主要城市,有106家影院,共68000个座位。

北京的影院中,4家在前门附近,分别是大观楼影院(1913)、新世界(11.990, -0.71, -5.59%)电影场(1918)、游艺园电影场(1918)和花园电影场(1918);如今以apm购物中心而闻名的东安市场,彼时则有真光电影院(1920)和开明电影院(1921)。这些内置电扇、抽风机、抽水马桶、电光设备,外有西式建筑风貌的新奇空间,为旧北京的居民创造了完全不同于书场、戏园、茶馆的娱乐体验。

当然,在全国范围内,电影业最为繁荣的还属上海,其影院硬件水平、上映影片质量、观众欣赏素养,都明显优于其它地区。

有意思的是,上海影院的萌芽可以说引领了上海商圈的初代升级。经历过“点映”为主的1910年代,1920年代大多数的新建电影院,都自发地跳出了南市老城厢和南京路两大传统商圈。新式娱乐“不屑于“与两地的戏园、酒肆、赌窟为伍,转而集中分布于公共租界北区的新兴商区——虹口——一带。

同时,由于商人、侨民、文人、苏浙粤移民逐渐聚集,虹口很早就形成了现代的市民文化和娱乐生活方式。

电影院作为最时髦的娱乐场所,在这种“士商想混”的环境中相当受欢迎。1927年10月到1930年2月,居于景云里的鲁迅先生,在日记中记载了8家影院的21次观影记录,其中18次是在虹口。

对于中国人来说,在影院出现之前,以戏剧为代表的娱乐消费方式,是听觉为主、众人共庆的喧闹体验。

影院,则带来了黑暗安静的环境、整齐合理的布局、集中于银幕的视觉焦点,与旧有的娱乐场形成了鲜明的对比,使正在开化的国人有可能感知、体验、学习、模仿那些超出他们既有认知的事物。

观众在影院中的观赏、消费、评价,同时也为影院的物理实体赋予了文化和社会性的意义。

同步于中国最初的城市化与现代商圈建设,影院开始向“目的型文化娱乐消费场所“发展,并推动了这一概念的社会共识。

讲述民族意志的公共空间

然后,动荡的年代开始了。

30-40年代,民族资本涉足电影产业之时,既要面临外资垄断市场的困境,又要在日伪政权的文教控制中求得生存。

1935年,联华影业推出国产片《天轮》。这部“重磅巨制“却几无渠道进入国人视野——如果要在美商投资的上海大光明戏院上映,《天轮》必须接受只能公映两天且3:7分账的严苛条件(联华影业3,大光明戏院7)。

中国影片公司既无余力,自创戏院,并且往往为拍片问题,和戏院不能协调。这情形,谁都明白于整个的中国电影事业的发展,并不很好。同时,和好莱坞,似乎有些背道而驰的现象。

——《青春电影》1940年某报道

1937年成立的“株式会社满洲映画协会“,到1941年时,已经直接或间接控制了全国76座影院。同年,另一日伪背景的中华电影公司成立,并很快控制了106家影院,其中54座用于放映日本影片。

在此不利局面下,国产电影和民族影院仍然实现了重要突破。

在需求侧,作为民族意志载体的电影,因为这一时期票价水平的大幅下降而快速走进普通人的生活。

以上海为例,当时的新兴工业基地——闸北和曹家渡地区,就曾经历影院数量直线攀升、观影消费迅速普及的阶段。去电影院看电影,成为区域内工人群体的普遍休闲方式。

按1930年代上海社会局的调查数据,工人家庭平均每户的年娱乐花费为2.4元,约占家庭总开支的0.5%。而上述地区的闸北大戏院、山西大戏院、奥飞姆大戏院等影院,票价最低在2角左右,相当于一个家庭一年可以看12次电影。普通工人去影院观影,既不必再受交通不便之苦,其家庭经济能力也足以承担。

在供给侧,1943年上半年,北京最卖座的10部电影,均出自中国影人之手。这一时期,以恋爱为中心或所谓”大题材中国电影“的作品,在日本的“大陆政策”压迫下,仍然折射出中式的道德图景、民族影像和家国梦想。不仅不同于好莱坞,也与日本电影机器的价值观有明显反差。

在成都、重庆,以往只对娱乐片感兴趣的观众,开始喜欢题材严肃的国产影片,《桃李劫》《空谷兰》《风云儿女》等影片“连映十余日“,受到人们的热捧。在广州,但凡有抗战影片上映,影院就被挤得水泄不通,七七事变后的《卢沟桥事变》《淞沪前线》大大激发了人们的抗战热情。

动荡年代中,影院创造了独一无二的社会价值。电影的大众化普及,与国产电影的逆境突围,为产业发展奠定了重要的基础。

在一定程度上,影院也因此成为了,象征社会情感和民族精神的公共文化空间。

狂潮上演的舞台,一代人的集体回忆

跨过近半个世纪,影院再次进入一个急速演化的节点。

关于80年代电影产业的一些数字,如今看来几乎是难以置信的。《中国电影编年纪事(发行放映卷)》的数据显示,1985年全国有18.2万个放映单位,当年观众人次217.6亿,产生放映收入13.57亿元。而2019年,全国院线银幕总数为69787块,城市院线观影人次为17.27亿。

当然,由于统计方法等方面原因,80年代的数据并非完全正确。但在很多中国人的记忆和感受中,当时大众观影热情是远远高于现今的。

由于精神文化生活的极度匮乏,去电影院看电影,对于当时的年轻人来说是唯一的娱乐选择。在上海等地,甚至出现了专门放映小众艺术电影的“探索影院”,如“红旗”“平安”“嵩山”影院等。如《黄土地》那样的艺术电影,在放映初期也能做到场场爆满。而像《少林寺》这种“动作大片”,二刷三刷万万是不够的,连刷十遍也并不为过。

电影学者单万里先生,在回忆他80年代观影经历时,曾提到:

1984年中国电影资料馆举办意大利电影回顾展,尽管该馆尽可能多地安排放映场地和场次,但仍无法满足观众狂热的观影需求。一票难求,以至于竟出现了有人以一辆崭新的永久牌自行车换一套电影票(40部电影)的疯狂事。

要知道当时北京市普通事业单位职工的工资约为50元左右,一套意大利电影回顾展的门票为20元,而一辆永久牌自行车的零售价却要150元左右,相当于普通职工工资的3倍,电影票价的7-8倍!

在物质生活水平尚且低下的年月,以高于月收入和电影票价数倍的花费看场电影,今天看来很难理解,但对于当年那位“疯狂”的影迷来说,他得到那套电影票时,内心肯定充满了欢欣——尽管这是一种“奢侈”的欢欣。

在这特殊的改革期,影院空间演化出三种典型的社会形态。

1.单位附属影院

80年代初,北京约有32家单位对公众开放自己经营的影院,主要分布在西城等老居住区。时至今日,西四的地质礼堂电影院仍在运营中。由于单位影院往往不严格检票,与“看电影”同时烙印在老北京人记忆中的,也许还有“逃票”。

2. 社区配套影院

仍以北京为例,80年代政府开始向二环外规划建设大型居住区,如劲松、天坛南门、莲花河等,作为社区配套设施的影院也随之建立起来。劲松电影院至今也仍在运营中。

3. 重新绑定商业的影院

以1987年中影公司召开“全国城市电影院改造、建设经验交流会”为起点,全国影院开始向高档次(空调、宽银幕、立体声、软座席)、多功能(录像厅、咖啡厅、小卖部、茶座、游艺室)的文化娱乐中心提升转变。1988年,全国达到百万放映收入的电影院已经上升到55家。

在此新旧观念激烈碰撞的时期,大众获得了与电影对话的机会,影院逐渐成为一代年轻人个性宣泄的精神家园。更具文化交互性的影院空间,由此在中国人的集体心智中建立和发展起来。

1980年代中后期,以张艺谋、陈凯歌、张军钊、田壮壮为代表的第五代导演崛起,他们在十年后,会激发出大众对电影产业和影院空间的又一轮痴狂。

市场化的三阶段,摸索、高峰、瓶颈

放在百年的历史中看,自90年代以来,影院的演化逻辑没有发生本质性的变化。

1992年后,随着一系列政策的落地实施,影院重新确立了市场化的“产业地位”。电影的制片、发行、放映逐渐被市场主体串联起来。

资料来源:RET睿意德中国商业地产研究中心

1997年,《甲方乙方》一个月内就在北京取得1050万元票房。其背后的北京紫禁城影业公司,依托拥有18家影院的新影联公司,针对市场需求组织拍摄,获得了延伸到放映端的市场主导权。

不过,虽然政策开放水平逐步提高,但在很长一段时间内,行业仍然不温不火地摸索着前路。

以最重要的院线制改革为例,2004年以前,大多数院线都是由负责发行的省市国企单位牵头建立,它们往往以片源为“线索”连接影院,主体间的资本连接不紧密,并不形成统一的品牌。2003年,全国25个省市区有35条院线,其中20条仅局限在一省一市内运营。

如今,为了让最普遍的消费者能够持续不间断地、极方便地看到“好看”的电影,电影产业重新对自身进行了高度分工。

这其中的核心线索是:怎样的产业链,才能让电影内容有效地变现?

直白地说,就是要让电影票房最公平地分配给电影生产过程的所有参与主体,以保证行业的良性发展。加上主要难点,可以认为,产业链的核心问题是:如何将生产高度集中的电影内容,在消费极度分散的市场中,实现长链条、多场景、持续性、高价值的变现。一定程度上,90年代的电影低潮,正是因为行政体系对此难有作为;直至现在,这一问题也没有被完全解决。

在国内,地产资本的力量对解决这一问题起到了重要作用。

2004-2008年,华纳万达、UME、百老汇、大地、横店、时代华夏今典、比高、耀莱、金逸等不同背景的资本力量开始登场。国内院线和影院经历了剧烈的兼并、整合、重组、扩张、更新换代。各方资本势力也在此之后的数年中不断地此消彼长,并最终形成了影院联姻商业地产的成熟模式。

资料来源:国家统计局,RET睿意德中国商业地产研究中心

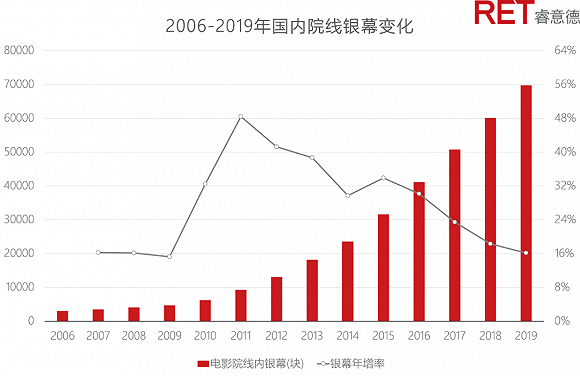

2008-2018年可谓是影院的“黄金十年”。在全国院线数量仅增加14家的情况下,院线银幕数从4097块增长到60079块,整体翻了近四番。其中,2010-2016的年复合增长率更是高达36.9%,中国自此稳居全球银幕总数首位。

此中盛况,自不必表。

1920年代,上海虹口商圈与初代影院共生共荣。90年后,这一狂潮在加速城镇化的时代背景中,重装上阵,遍布全国。

当然,历史也在另一个维度上重复了自身。1927-1937年间,北京曾“疯狂”开出17家电影院,继而因过度竞争而陷于客流下滑的困境。北平市社会局1936年的调查显示,当时还能正常放映的9个电影院观众寥寥,几乎全部亏损。

而近年来,影院的同质化问题、客流下滑问题,同样困扰着业者。今年的疫情,使影院业遭受了最长的停摆期,行业内也开始出现了大中型商业项目去影院化的讨论。

2018年,中国人均观影次数仅1.3次,与发达国家相比仍有较大差距,仅北美地区的1/3左右和韩国的1/4左右。虽然银幕仍以较高速度新增,但全国单银幕票房产出连续三年下滑,相比2014年有20%的落差。高线城市观影人次接近饱和,低线城市需求前景并不明朗。

毋庸置疑,即使没有疫情,影院也正经历瓶颈和困局。中国影院,似乎在尚未发达之前,就耗尽了人们的热情,开始走向沉寂。

如云发达,固犹未也

——《谈北京的电影院》,

《影戏画报》1927年第11期

如果只是一个终端、一种业态

影院还有怎样的未来?

所以,影院的未来将会如何?

在百年历史的后1/10,影院被打上了“电影产业终端”、“黄金主力店”、“流量抓手”、“大空间业态”、“物业条件改造难”、“盈利微薄”等等的标签。

从资本的视角,行业的低谷、热潮的退去,是重新洗牌、利益再分配的良机;从商业的视角,体验消费的必然趋势下,影视内容的线下消费链还大有可为;从科技的视角,无论是toC的视听升级,还是toB的数字化改造,都可谓方兴未艾。影院的未来,在这些视角下,似乎都仍然保有发展潜力。

然而,作为一种可在大众精神层面具象化的“空间”,“影院”一词的指涉范围明显地越出“抽风机、幕布、电光设备”所构成的物理范围,甚至也越出个体意志、现世存在、消费社会的边界。

当人们走进影院,那种自动建立于个体与空间之间的联系,似乎更近于形而上的对话,而非形而下的合约。合约可以被标记和存档,但对话才会被铭记和传承。

影院的流量原理与产业逻辑,可能也正是根植于,其作为“社会空间”的社会生产过程。因为有人们的观影、想象、批判、交互,所以影院的物理实体和依附于物理实体的商业价值才存在于现实。

影院空间的非物理性变革,已经箭在弦上。

如果影院仅仅是电影产业的一个终端、商业空间的一个业态,那么毫无疑问,更沉浸的设备、更便捷的入口、更流行的体验,会让影院不再有存在的必要。

除非,我们依然能与影院,对话、共情、悲欢相通。